下拉刷新...

福清漁溪鎮庫區移民農文旅產業建設工程全面落成

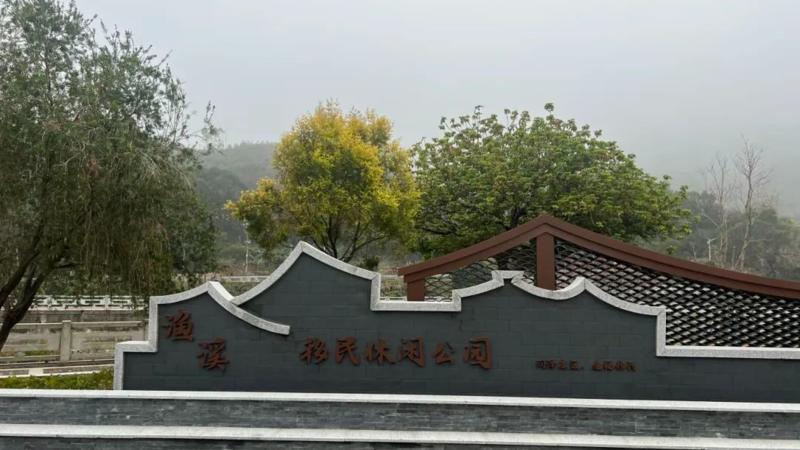

東南網福清3月5日訊(本網記者 鄭淑榕)漫步漁溪鎮建新村,清澈的河流穿村而過,龍眼古樹枝繁葉茂,移民文化公園內游人如織,一幅“山水相依、產村融合”的田園畫卷正徐徐展開。作為福清市庫區移民鄉村振興的標桿項目,總投資2450萬元的漁溪鎮庫區移民農文旅產業建設工程近日全面落成。

漁溪鎮大中型水庫移民涉及建新、聯華、南升、上張、上鄭、雙墩、蘇田、漁溪8個行政村,隸屬東張水庫和建新水庫移民,全鎮移民總戶數435戶2396人。2019年以來,漁溪鎮累計申請各類庫區移民后期扶持項目11個,總投達6378萬元,重點用于水利基礎設施、人居環境提升、農村安全引水、交通基礎設施以及文旅產業等建設。

然而,單純的基建投入難以破解產業單一、附加值低的困境。“傳統農業占主導,產業鏈條短,農文旅配套設施不足,制約了村莊發展。”福州市水利水電工程移民發展中心相關負責人坦言。

為破解水庫移民收入水平不高、人口外流、鄉村活力不足的突出問題,突破以傳統農業作為主導產業的初級發展階段,打造支撐農文旅融合發展的配套設施,漁溪鎮以資源為依托,以市場為導向,以一二三產業融合發展為路徑,以龍眼產業園為基礎,從實際出發,培育新產業新業態,壯大村集體經濟,培育新型經營主體,增強移民發展內生動力,促進移民持續增收。為此,漁溪鎮庫區移民農文旅產業建設工程應運而生,成為漁溪鎮推動鄉村振興戰略的重要舉措。

漁溪鎮庫區移民農文旅產業建設工程項目總投資達2450萬元,以“山水林田”為基底,深度融合龍眼產業與鄉村旅游,著力打造集“文化展示、田園觀光、生態休閑、研學教育、康養旅游”于一體的美麗庫區移民村,為移民群眾鋪就一條“生態美、產業興、百姓富”的可持續發展之路。

文化體驗與自然美景的完美融合

走進建新龍眼公社,映入眼簾的是煥然一新的建筑外立面與綠意盎然的生態環境。龍眼公社是在原有荒置的林下空間基礎上,通過修舊如舊、保留原歷史底蘊的形式進行改造,未來將借助這一片空間打造農產品體驗館、電商營銷中心等場景,讓游客在原產地“零距離”品嘗龍眼,深入了解漁溪的龍眼故事;讓村民在家門口直播帶貨,讓“綠水青山”變為“金山銀山”。

龍眼公社(圖源 漁溪鎮)

螃蟹瀑布游客休憩點(圖源 漁溪鎮)

螃蟹瀑布游客休憩點通過巧妙的大面積落地玻璃設計,進一步拉進其內游客與自然的距離,夏季雨量豐沛之時,游客可以在室內全方位的觀賞飛瀑之美。觀景平臺及螃蟹瀑布游客休憩點的建設,進一步健全了螃蟹瀑布基礎配套設施,提升游客觀光體驗的同時,成為漁溪文旅的又一塊亮眼招牌。

固本強基,保障農業安全與生態和諧

水利是農業的命脈,更是生態保護的根基。建新雙墩片區河道及渠道水利基礎工程以“清淤護岸、生態優先”為理念,重點實施漁溪河建興段河道整治、建新水庫右干渠渠道整修、魚鱗壩景觀打造等五大子項目。通過對1600米河道清淤除雜、駁岸補植蘆葦等水生植物,河道防洪標準提升至20年一遇,灌溉覆蓋農田3000余畝。

魚鱗壩(圖源 漁溪鎮)

雙墩高鐵橋(圖源 漁溪鎮)

村民老林站在新修的步道上感慨:“以前雨季田里常被淹,現在水渠暢通了,莊稼收成穩當,還能沿河散步看風景!”

而魚鱗壩的疊水設計不僅優化了水流調控,更成為游客拍照打卡的生態景觀。如今,這片曾因年久失修而淤塞的水利設施,已蛻變為兼具功能與美感的“水生態走廊”。

全面提升,打造高品質旅游目的地

為了進一步提升旅游配套設施和服務水平,建新村庫區基礎設施配套工程全面展開。該工程涵蓋了漁溪河油園段河道景觀提升、龍眼古樹公園建設、移民文化公園改造、秋下山步道建設等多個子項目。這些工程的實施,不僅完善了村內基礎設施,提升了旅游接待能力,還為游客提供了更加豐富多彩的旅游體驗。如今,建新村已成為一個集自然美景、文化底蘊與休閑娛樂于一體的高品質旅游目的地。

秋下山步道(圖源 漁溪鎮)

“過去景點分散,如今串點成線,游客能一路賞景到山頂!”項目負責人介紹,配套工程還新增30處旅游標識牌,以龍眼元素設計導覽系統,讓游覽更便捷、更沉浸。

整治臟亂差,繪就美麗宜居新畫卷

鄉村振興,生態宜居是關鍵。漁溪鎮以“微改造、精提升”為抓手,對建新村和雙墩村的環境衛生進行了全域整治。通過清理臟亂差區域、增設綠化小品、圍墻彩繪等措施,村容村貌得到了顯著提升。

圍墻彩繪(圖源 漁溪鎮)

漁溪鎮庫區移民農文旅產業建設工程的實施,是漁溪鎮推動鄉村振興戰略的重要里程碑。

未來,漁溪鎮將立足庫區移民資源優勢,以水利生態為基底、移民文化為紐帶、龍眼產業為特色,持續深化“山水林田”與移民安置區的融合發展,打造集生態修復、文化傳承、產業升級于一體的庫區振興示范樣板,為移民群眾鋪就一條“因水而興、因產而富”的可持續發展之路。

上拉加載...